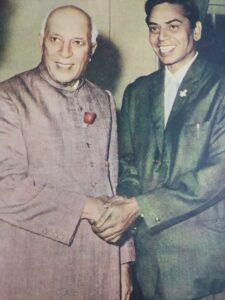

क्रांतिकारी और संवेदनशील गीतकार शैलेंद्र की आज जयंती

आलेख/मोहम्मद जाहिद

हिन्दी साहित्य में शैलेन्द्र की पहचान क्रांतिकारी और संवेदनशील गीतकार के तौर पर है। वे सही मायने में जन कवि थे। उनकी कोई भी कविता और गीत उठाकर देख लीजिए, उसमें सामाजिक चेतना और राजनीतिक जागरूकता स्पष्ट दिखलाई देती है। बाबा नागार्जुन, शैलेन्द्र को युग की व्यथा-कथा और जन-मन के उल्लास का कवि मानते थे। उनके ज़्यादातर गीत ज़िंदगी और जन आंदोलन से निकले हैं।

30 अगस्त, 1923 को अविभाजित भारत के रावलपिंडी शहर में एक दलित परिवार में जन्मे शंकरदास केसरीलाल शैलेन्द्र (1923-1966) का बचपन बेहद अभावमय और संघर्षों में गुज़रा। स्कॉलरशिप और ट्यूशन पढ़ाकर उन्होंने जैसे-तैसे अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई के साथ-साथ उनका मन कविता में रमता था।

जहां कहीं भी कवि सम्मेलन या मुशायरा होता, वे उसे सुनने ज़रूर जाते। कविताएं पढ़ते-सुनते, कब कविता उनके मिज़ाज का हिस्सा हो गई, उन्हें मालूम ही नहीं चला। वे खु़द कविताएं लिखने लगे और वह दिन भी आया, जब कवि सम्मेलनों में उनकी भागीदारी श्रोता के तौर पर नहीं, बल्कि कवि के रूप में हुई। शैलेन्द्र ने अपनी वतनपरस्त और इंक़लाबी कविताओं से जल्द ही एक अलग पहचान बना ली।

दिल में जज्बा था देश और देशवासियों के लिए कुछ कर गुजरने का

शैलेन्द्र की नौजवानी का दौर, वह दौर था जब देश में आज़ादी की लड़ाई अपने चरम पर थी। उन्होंने भी स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सा लिया। इसके लिए वे जे़ल भी गए। एक तरफ शैलेन्द्र के दिल में अपने देश और देशवासियों के लिए कुछ करने का जज़्बा था, तो दूसरी ओर थी पारिवारिक जिम्मेदारियां।

पारिवारिक दवाब में उन्होंने मथुरा के रेलवे वर्कशॉप में वेल्डर की छोटी सी नौकरी की। नौकरी के साथ-साथ उनकी पढ़ाई जारी रही। झांसी से उन्होंने रेलवे अप्रेन्टिस का पांच साल का इंजीनियरिंग कोर्स किया। इस दौरान उनका तबादला माटुंगा रेलवे वर्कशॉप मुंबई में हो गया।

रेलवे की नौकरी के दौरान देखा मजदूरों का दुख-दर्द

रेलवे में नौकरी के दौरान ही शैलेन्द्र मज़दूरों के सीधे संपर्क में आए। उनके दुःख, परेशानियों से साझेदार हुए। मज़दूरों की समस्याओं और उनके शोषण को उन्होंने नज़दीकी से देखा। शैलेन्द्र का संजीदा मन कामग़ारों की समस्याओं से आंदोलित हो उठा। वे मज़दूरों के अधिकारों और उनको इंसाफ़ दिलाने के लिए उनके हक़ में खड़े हो गए।

‘कामग़ार यूनियन’ और ‘इप्टा’ के सरगर्म मेम्बर के तौर पर उन्होंने मज़दूरों की आवाज़ बुलंद की। उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया। शैलेन्द्र की ज़िंदगी के लिए जैसे एक मक़सद मिल गया। ‘प्रगतिशील लेखक संघ’ और ‘भारतीय जन नाट्य संघ’ (इप्टा) के मंचों से गाये, उनके गीतों ने तो उन्हें मज़दूरों का लाड़ला गीतकार बना दिया।

गीत लिखने के साथ दंगा पीड़ितों के लिए इकट्ठा किया चंदा

बंगाल के अकाल, तेलंगाना आंदोलन और भारत-पाक बंटवारे जैसे तमाम महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर उन्होंने कई मानीखेज गीत लिखे। ‘‘जलता है पंजाब साथियो..’’ अपने इस गीत भावपूर्ण गीत के ज़रिए उन्होंने मुंबई की गलियों-गलियों से दंगा पीड़ितों के लिए चंदा इकट्ठा किया।

वामपंथी विचारधारा में डूबे उनके परिवर्तनकामी, क्रांतिकारी गीतों को सुनकर लोग आंदोलित हो उठते थे। उनके अंदर कुछ करने का जज़्बा पैदा हो जाता। इप्टा का थीम गीत ‘‘तू ज़िंदा है, तो ज़िंदगी की जीत पर यक़ीन कर..’’ शैलेन्द्र का ही लिखा हुआ है। ये ऐसा जोशीला गीत है जो आज भी जन आंदोलनों, नुक्कड़ नाटकों में कामगारों और कलाकारों द्वारा गाया जाता है।

शैलेन्द्र का एक नहीं, कई ऐसे गीत हैं जो जन आंदोलनों में नारे की तरह इस्तेमाल होते हैं। मसलन ‘‘हर ज़ोर-जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है..’, ‘‘क्रांति के लिए उठे कदम, क्रांति के लिए जली मशाल !’’, ‘‘झूठे सपनों के छल से निकल, चलती सड़कों पर आ!’’ इसमें भी ‘‘हर ज़ोर-जुल्म की टक्कर में हड़ताल हमारा नारा है..’’ मज़दूर आंदोलनों का लोकप्रिय गीत है। मज़दूर, कामगार इसे नारे की तरह इस्तेमाल करते हैं। यह गीत जैसे उनमें एक जोश फूंक देता है।

जनांदोलनों के प्रभाव में लिखी गई है ज्यादातर कविताएं

‘न्यौता और चुनौती’ शैलेन्द्र का एक अकेला कविता संग्रह है। जिसमें उनकी 32 कविताएं और जनगीत संकलित हैं। कविताएं साल 1945 से लेकर साल 1954 के बीच लिखी गई हैं। संग्रह की ज़्यादातर कविताएं और गीत जन आंदोलनों के प्रभाव में लिखी गई हैं। इन गीतों में कोई बड़ा विषय और मुद्दा ज़रूर मिलेगा।

शैलेन्द्र की कविता और गीतों की यदि हम सम्यक विवेचना करें, तो उन्हें दो हिस्सों में बांटना होगा। पहला हिस्सा, परतंत्र भारत का है। जहां वे अपने गीतों से देशवासियों में क्रांति की अलख जगा रहे हैं। उन्हें एहसास दिला रहे हैं कि उनकी दुर्दशा के पीछे कौन ज़िम्मेदार है ?

अपने ऐसे ही एक गीत ‘इतिहास’ में वे पहले तो साम्राज्यवादी अंग्रेजी हुकूमत में मज़दूरों और किसानों की दुर्दशा के बारे में लिखते हैं,‘‘ख़ेतों में ख़लिहानों में/मिल और कारख़ानों में/चल-सागर की लहरों में/इस उपजाऊ धरती के/उत्तप्त गर्भ के अंदर/कीड़ों से रंगा करते-/वे ख़ून पसीना करते !’’ और उसके बाद उन्हें आग़ाह करते हैं,‘‘निर्धन के लाल लहू से/लिखा कठोर घटना-क्रम/यों ही आये जायेगा/जब तक पीड़ित धरती से/पूंजीवादी शासन का/नत निर्बल के शोषण का/यह दाग न धुल जायेगा/तब तक ऐसा घटनाक्रम/यों ही आये-जायेगा/यों ही आये-जायेगा !’’

अंग्रेजों के बाद देशी हुक्मरान पर भी तंज किया शैलेंद्र ने

आज़ादी के बाद, देश की नई सरकार से कई उम्मीदें थीं। देशवासियों को लगता था कि अपनी सरकार आने के बाद उनके दुःख-दर्द दूर हो जाएंगे। समाज में जो ऊंच-नीच और भेदभाव है, वह ख़त्म हो जाएगा। अब कोई भूखा, बेरोज़गार नहीं रहेगा। सभी के हाथों को काम मिलेगा। लेकिन ये उम्मीदें, सपने जल्दी ही चकनाचूर हो गए। शैलेन्द्र जो ख़ुद कामगार और सामाजिक विषमता के भुक्तभोगी थे, उनका दिल यह देखकर तड़प उठा। उनके गीत जो कल तक अंग्रेज़ हुकूमत के खि़लाफ़ आग उगलते थे, अब उनके निशाने पर देशी हुक्मरान आ गए।

शैलेन्द्र जब अपने गीतों से लोगों को संबोधित करते हैं, तो उनकी नज़र में हुक्मरान, हुक्मरान है। फिर वह विदेशी हो या देशी। अपने गीतों में इन हुक्मरानों को वे जरा सा भी नहीं बख़्सते हैं। ‘‘आज़ादी की चाल दुरंगी/घर-घर अन्न-वस्त्र की तंगी/तरस दूध को बच्चे सोये/निर्धन की औरत अधनंगी/बढ़ती गई गरीबी दिन दिन/बेकारी ने मुंह फैलाया !’’(‘पन्द्रह अगस्त के बाद’ कविता संग्रह ‘न्यौता और चुनौती’) शैलेन्द्र अपने इन गीतों में देशी सरकार की पूंजीवादी नीतियों का ही विरोध नहीं करते, बल्कि अंत में वे जनता को एक विकल्प भी सुझाते हैं।

यकीन था बदल जाएगा पूंजीवादी निजाम

उन्हें यक़ीन है कि मज़दूर और किसान यदि एक हो जाए, तो देश में पूंजीवादी निज़ाम बदलते देर नहीं लगेगी। देश में समाजवाद आ जाएगा। लिहाज़ा वे उन्हीं का आहृान करते हुए लिखते हैं, ‘‘उनका कहना है, यह कैसे आज़ादी है/वही ढाक के तीन पात हैं, बरबादी है/तुम किसान-मज़दूरों पर गोली चलवाओ/और पहन लो खद्दर, देशभक्त कहलाओ !/तुम सेठों के संग पेट जनता का काटो/तिस पर आज़ादी की सौ-सौ बातें छांटो !/हमें न छल पायेगी यह कोरी आज़ादी/उठ री, उठ, मज़दूर किसानों की आबादी !’’ (‘नेताओं को न्यौता !’ कविता संग्रह ‘न्यौता और चुनौती’)

फ़िल्मों में मसरूफ़ियत के चलते शैलेन्द्र अदबी (साहित्यिक) काम ज़्यादा नहीं कर पाए, लेकिन उनके जो फ़िल्मी गीत हैं, उन्हें भी कमतर नहीं आंका जा सकता। शैलेन्द्र के इन गीतों में भी काव्यात्मक भाषा और आम आदमी से जुड़े उनके सरोकार साफ़ दिखलाई देते हैं। शैलेन्द्र का दिल गरीबों के दुःख-दर्द और उनकी परेशानियों में बसता था।

ज़िंदगी में भूख और गरीबी को क़रीब से देखा था शैलेंद्र ने

उनकी रोज़ी-रोटी के सवाल वे अक्सर अपने फ़िल्मी गीतों में उठाते थे। फ़िल्म ‘उजाला’ में उनका एक गीत है, ‘‘सूरज जरा आ पास आ, आज सपनों की रोटी पकाएंगें हम ।’’ वहीं फ़िल्म ‘मुसाफ़िर’ में वे फिर अपने एक गीत में रोटियों की बात करते हुए कहते हैं, ‘‘क्यों न रोटियों का पेड़ हम लगा लें/रोटी तोड़ें, आम तोड़ें, रोटी-आम खा लें।’’ दरअसल शैलेन्द्र ने भी अपनी ज़िंदगी में भूख और गरीबी को क़रीब से देखा था।

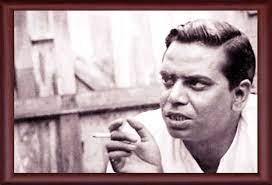

वे जानते थे कि आदमी के लिए उसके पेट का सवाल कितना बड़ा है। रोजी-रोटी का सवाल पूरा होने तक, ज़िंदगी के सारे रंग, उसके लिए बदरंग हैं। सहज, सरल भाषा में अनोखी बात कह देने की शैलेन्द्र में एक कला थी। यही वजह है कि उनके फ़िल्मी गीत खू़ब लोकप्रिय हुए। कलाकार, निर्देशक राज कपूर और शैलेंद्र की जोड़ी ने एक साथ कई सुपर हिट फ़िल्में ‘आवारा’, ‘अनाड़ी’, ‘आह’, ‘बूट पॉलिश’, ‘श्री 420’, ‘जागते रहो’, ‘अब दिल्ली दूर नहीं’, ‘जिस देश में गंगा बहती है’, ‘संगम’ और ‘मेरा नाम जोकर’ दीं।

17 साल के फिल्मी करियर में लिखे 800

से ज्यादा गीत, तोड़ दिया ‘तीसरी कसम‘ ने

फ़िल्मी दुनिया के अपने छोटे से करियर यानी सिर्फ़ सतरह साल में शैलेन्द्र ने 800 से ज़्यादा गीत लिखे। अपने मधुर गीतों के लिए शैलेन्द्र को अनेक अवार्डों से नवाज़ा गया। ‘ये मेरा दीवानापन है’ (यहूदी, 1958), ‘सब कुछ सीखा हमने, न सीखी होशियारी’ (अनाढ़ी, 1959), ‘मैं गाऊं तुम सो जाओ’ (ब्रह्मचारी, 1968) गीतों के लिए उन्हें तीन बार सर्वश्रेष्ठ गीतकार का फ़िल्मफे़यर अवार्ड मिला।

रेणु की चर्चित कहानी ‘तीसरी कसम उर्फ़ मारे गए गुलफ़ाम’ पर शैलेन्द्र ने एक फ़िल्म ‘तीसरी कसम’ भी बनाई। कहानी की पटकथा खु़द रेणु ने ही लिखी थी। फ़िल्म को बाद में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। मास्को फ़िल्म फेस्टिवल में भी यह फ़िल्म पुरस्कृत हुई। ख़्वाजा अहमद अब्बास ने इसे सेल्यूलाइड पर लिखी कविता कहा। लेकिन व्यावसायिक तौर पर यह फ़िल्म नाकाम रही।

14 दिसम्बर, 1966 को महज़ 43 साल की छोटी सी उम्र में शैलेन्द्र ने यह दुनिया छोड़ दी। कवि नागार्जुन ने अपने एक गीत से शैलेन्द्र को श्रद्धांजलि देते हुए उस वक़्त लिखा था,‘‘गीतों के जादूगर का मैं छन्दों से तर्पण करता हूं/..जन मन जब हुलसित होता था, वह थिरकन भी पढ़ते थे तुम/साथी थे, मज़दूर-पुत्र थे, झंडा लेकर बढ़ते थे तुम/युग की अनुगुंजित पीड़ा ही घोर घन-घटा सी गहराई/प्रिय भाई शैलेन्द्र, तुम्हारी पंक्ति-पंक्ति नभ में लहराई।’’