मशीनीकरण के बाद पहली बार छोटे किसानों की मदद

के लिए खेती में बैलों को पुनर्जीवित करने हुई पहल

नई दिल्ली। कर्नाटक के रायचूर में स्थित कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय (Agriculture Science university Raichur) ने एक ऐसी बैलगाड़ी विकसित की है, जिसके चलने से बिजली उत्पन्न होती है।

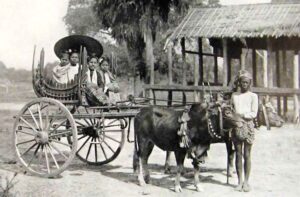

एस सिंहाचलम खुद को बैलों से जुड़ा उद्यमी (Bullock Entrepreneur) मानते हैं। आंध्र प्रदेश के संगरा गांव के निवासी सिंहाचलम प्रत्येक कृषि मौसम में अपने बैलों की जोड़ी के साथ आसपास के गांवों में अन्य लोगों के खेतों में काम करने जाते हैं।

देश के ज्यादातर हिस्सों की तरह इन आदिवासी गांवों में बैल पारंपरिक रूप से जुताई और माल ढुलाई के लिए उपयोग किए जाते हैं। लेकिन सिंहाचलम अपने बैलों का उपयोग निराई-गुड़ाई और बुवाई के लिए करते हैं।

वह कहते हैं, “2018 में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम में मैंने बैलों से निराई-गुड़ाई सीखी थी। वर्तमान में मैं कम से कम 150 अन्य खेतों में निराई-गुड़ाई करता हूं।” 32 वर्षीय सिंहाचलम कहते हैं कि वह एक हेक्टेयर की निराई के लिए 750 रुपए लेते हैं। इस काम में उन्हें छह घंटे लगते हैं, जबकि हाथ से निराई करने में दो दिन लगते हैं और श्रम लागत भी लगभग 1,600 रुपए आती है।

जून 2021 में सिंहाचलम ने एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम के जरिए बैलों से बुवाई का तरीका सीखा था। वह बताते हैं, “मैंने विथिनिगल्ला नामक एक उपकरण का इस्तेमाल किया जो एक बीज पाइप है। मैंने एक घंटे से भी कम समय में अपने 1 हेक्टेयर खेत में बुवाई खत्म कर दी। ग्राम पंचायत के कई किसान यह देखने आए थे।”

उनकी ग्राम पंचायत के आठ अन्य किसानों ने भी अब बैलों की मदद से बुवाई शुरू कर दी है। सिंहाचलम जो कर रहे हैं, वह कृषि क्षेत्र में लगभग समाप्त हो चुकी पद्धति है। वर्तमान में ट्रैक्टर और अन्य मशीनों ने धीरे-धीरे बैलों का स्थान ले लिया है।

गैर लाभकारी संगठन जल विभाजन सहायता सेवाएँ और गतिविधियाँ नेटवर्क (वासन) Watershed Support Services and Activities Network (WASAN) बैलों से बुवाई का प्रशिक्षण देता है।

संगठन के कार्यक्रम प्रबंधक एमएल सन्यासी राव कहते हैं, “क्षेत्र में लगभग हर किसान परिवार बैलों का मालिक है। हम खेती में उनके उपयोग को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यह छोटे किसानों के लिए आर्थिक और माल ढुलाई के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है।”

“वासन” विशाखापट्टनम के अलावा आंध्र प्रदेश के तीन अन्य जिलों श्रीकाकुलम, पूर्वी गोदावरी और विजयनगरम में बैलों के उपयोग को लोकप्रिय बना रहा है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली (Indian Institute of Technology Delhi) के रूरल टेक्नोलॉजी एक्शन ग्रुप (Rural Technology Action Group) के एक अनुमान से पता चलता है कि 1961 में मालवाहक पशुओं (cargo animals) में 90 प्रतिशत से अधिक बैल थे जो एक खेत की 71 प्रतिशत तक ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करते थे।

1991 में आंकड़ा घटकर 23.3 प्रतिशत हो गया। कम उपयोग के परिणामस्वरूप बैलों की आबादी में लगातार गिरावट आई। नवीनतम पशुधन जनगणना के अनुसार, भारत में 3 करोड़ से अधिक बैल हैं जो मालवाहक पशु के रूप में क्रियाशील हैं। यह 1997 में उपयोग की जाने वाली संख्या का लगभग आधा है।

भारतीय कृषि अनुंसधान संस्थान नई दिल्ली (Indian Agricultural Research Institute,New Delhi) के अधीन 1987 में स्थापित पशु ऊर्जा के बढ़ते उपयोग पर अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान परियोजना (एआईसीआरपी) (All India Coordinated Research Project on Increased Utilization of Animal Energy) के प्रोजेक्ट कॉर्डिनेटर एम दीन कहते हैं, “मशीनीकरण के बाद ट्रैक्टरों को सब्सिडी दी गई और सरकारों ने मशीनों का पक्ष लिया। आज ट्रैक्टर कंपनियां किसानों के दरवाजे तक पहुंच गई हैं, जबकि मालवाहक पशुओं के उपयोग के बारे में ज्यादा बात नहीं की गई।”

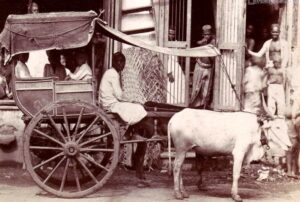

मशीनीकरण ने मुख्यत: बड़े किसानों को लाभान्वित किया है। ये देश की किसान आबादी का 15 प्रतिशत हैं, लेकिन खेत की 75 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं। 2 हेक्टेयर से कम जोत वाले छोटे और सीमांत किसानों के लिए ट्रैक्टर एक महंगा सौदा है।

गेहूं जैसी अधिक ऊंचाई वाली फसल उगाने वाले किसान उर्वरक स्प्रेयर पसंद करते हैं जिनका उपयोग बैलों के साथ किया जा सकता है। महाराष्ट्र में किसान उर्वरक स्प्रेयर के साथ सौर ऊर्जा से चलने वाली बैलगाड़ियों का उपयोग करते हैं।

हाल के वर्षों में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र के कई क्षेत्रों में बैलों के उपयोग को पुनर्जीवित किया जा रहा है। इसके प्रमुख कारणों में से एक मोटे अनाज (मिलेट) पर भारत का नए सिरे से ध्यान केंद्रित करना है, खासकर 2018 के बाद जब सरकार ने इसे मिलेट वर्ष के रूप में घोषित किया था।

दीन कहते हैं, “मिलेट उत्पादन पहले आदिवासी बहुल क्षेत्रों तक ही सीमित था, लेकिन खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए मिलेट को लोकप्रिय बनाने के सरकार के प्रयासों के बाद इसकी मांग में वृद्धि हुई।”

इससे किसानों ने उत्पादकता में सुधार के तरीकों की पहचान करने में दिलचस्पी ली। सांगरा में छोटे और सीमांत किसान पारंपरिक रूप से प्रसारण विधि का उपयोग करके मोटे अनाज बोते थे, जिसके तहत बीज बेतरतीब ढंग से खेत में बिखरा दिए जाते थे।

यह विधि आसान है और इसमें कम श्रम की आवश्यकता होती है, लेकिन इससे फसल की पैदावार कम होती है। अब क्षेत्र के लगभग सभी किसानों ने लाइन-बोवनी विधि को अपना लिया है। इस बदलाव को भांपते हुए “वासन” ने स्थानीय बैलों की प्रजातियों के वजन और शक्ति के मद्देनजर विथिनगल्ला विकसित किया।

कर्नाटक के रायचूर जिले में एआईसीआरपी के नौ केंद्रों में एक कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय ने बैलों के कुशल उपयोग के लिए कई अन्य उपकरणों को विकसित किया है। रायचूर में एआईसीआरपी सेंटर के इंचार्ज व सहायक कृषि इंजीनियर केवी प्रकाश बताते हैं, “हम बैलों की मदद से कीटनाशकों के छिड़काव को लोकप्रिय बनाने की कोशिश कर रहे हैं। स्प्रेयर की कीमत 90,000 रुपए है और राज्य सरकार से 50 प्रतिशत सब्सिडी मिलती है। रायचूर में अब बैलों का उपयोग शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 30 प्रतिशत हिस्से में किया जाता है।”

बैलों की मदद से कीटनाशकों के छिड़काव ने महाराष्ट्र के बीड और जलगांव जिलों के किसानों के बीच भी लोकप्रियता हासिल की है। बीड जिले के पाटन मांडवा गांव के किसान महादेव रुद्राक्ष मानते हैं, “एक बार में 0.6 मीटर तक स्प्रे किया जा सकता है और 0.4 हेक्टेयर में कीटनाशकों का छिड़काव करने में 20-25 मिनट लगते हैं। इसके बिना छिड़काव की प्रक्रिया को पूरा करने में लगभग तीन घंटे लगते हैं।” रुद्राक्ष अपने 1.6 हेक्टेयर खेत में ज्वार, सोयाबीन और दालें उगाते हैं।

एक साल में उसके गांव के करीब 400 किसानों में से लगभग आधे बैल की मदद से छिड़काव करने लगे हैं। रायपुर के एआईसीआरपी सेंटर के अनुमान के अनुसार, इससे एक कपास किसान को पारंपरिक छिड़काव की तुलना में 56 प्रतिशत श्रम लागत की बचत कर लेता है। एआईसीआरपी ने एक पोषणयुक्त चारा भी विकसित किया है। दावा है कि यह बैलों की थकान कम करता है और उनकी ऊर्जा को लगभग 16 प्रतिशत तक बढ़ाता है। एजेंसी बैलों से खींची जाने वाली बीज ड्रिल का परीक्षण भी कर रही है जिसका उपयोग छोटे मिलेट की बुवाई में किया जा सकता है।

उधर, महाराष्ट्र के परभणी जिले के किसान अपने बैलों को दलहन और आटा पीसने के लिए कृषि उद्योगों को पट्टे पर दे रहे हैं। इससे उन्हें अतिरिक्त आय अर्जित करने में मदद मिलती है। 1990 के दशक में पानी के पंपों को चलाने में बैलों का उपयोग काफी लोकप्रिय था लेकिन मौजूदा समय में यह लोकप्रिय नहीं हुआ है। विश्लेषकों का कहना है कि बैलों के पुनरुत्थान को देखते हुए इसे पुनर्जीवित किया जा सकता है।

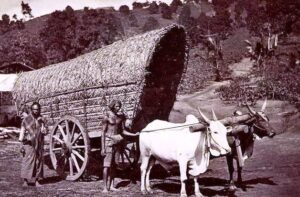

एआईसीआरपी ने एक बैलगाड़ी भी विकसित की है जो हर बार चलने पर बिजली उत्पन्न करती है। बिजली गाड़ी के नीचे रखी बैटरी में संग्रहित हो जाती है। बैलगाड़ियों की माल ढुलाई क्षमता को ध्यान में रखते हुए डिजाइनों में ऐसे सुधार जरूरी है।

एआईसीआरपी ने 2014 में 1.2 करोड़ बैलगाड़ियों के सेवा में होने का अनुमान लगाया गया था। इनसे हर साल लगभग 600 करोड़ टन माल ढुलाई होती थी। यह मात्रा भारतीय रेलवे की माल ढुलाई क्षमता का लगभग छह गुना है, जिसने 2021 में लगभग 103 करोड़ टन का भार उठाया था।

दीन कहते हैं, “अगर मालवाहक पशु दिन में करीब 5 घंटे काम करें तो वे देश में 2,192.4 करोड़ किलोवाट वार्षिक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं। इस क्षमता का केवल 25 प्रतिशत (426.3 करोड़ किलोवाट) वर्तमान में उपयोग किया जा रहा है क्योंकि एक ड्रॉट जानवर का औसत उपयोग दिन में एक घंटे से भी कम है।”

यदि क्षमता का पूर्ण उपयोग किया जाता है, तो मालवाहक पशु देश के शुद्ध बोए गए क्षेत्र के 44 प्रतिशत हिस्से की बिजली जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। वर्तमान में यह लगभग 20 प्रतिशत है।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत भोपाल स्थित केंद्रीय कृषि इंजीनियरिंग संस्थान द्वारा दिसंबर 2018 की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ड्रॉट पशुओं पूर्ण उपयोग से कृषि क्षेत्र के जीवाश्म ईंधन व्यय को 60,000 करोड़ रुपए तक कम किया जा सकता है।

अगर किसानों के पास उपलब्ध 3.077 करोड़ बैलों को काम पर लगा दिया जाए तो कृषि क्षेत्र अपने कार्बन डाईऑक्साइड उत्सर्जन को एक वर्ष में 1.3 करोड़ टन तक कम कर सकता है। उत्सर्जन में यह कमी लगभग 3,000 कारों के सालाना उत्सर्जन के बराबर है।

गणना 2018 की रिपोर्ट की धारणा पर आधारित है कि प्रति वर्ष प्रति ट्रैक्टर डीजल की खपत दर लगभग 3.25 टन आती है और एक किलो डीजल 3 किलो कार्बन डाईऑक्साइड जारी है। जानवरों के उपयोग को बढ़ावा देने से भारत को जैविक खेती में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद मिल सकती है। पशु फसल अवशेषों को खाते हैं और मिट्टी की उत्पादकता बढ़ानेल वाली खाद का उत्पादन करते हैं।

2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि गोबर बायोगैस का एक स्रोत है, जो नवीकरणीय ऊर्जा है। इसमें कहा गया है कि जैविक खेती करने वाले लगभग 90 प्रतिशत किसानों के पास छोटी और सीमांत भूमि जोत है।

राव का कहना है कि जानवरों को अपनाना संभव है क्योंकि भारत भर में किसान समुदाय पहले से ही विभिन्न कृषि गतिविधियों के लिए बैलों का उपयोग करते आए हैं। वह कहते हैं, “हमें विशाखापत्तनम में आदिवासी किसानों को बुवाई और निराई के लिए बैलों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के रायलसीमा क्षेत्र में किसानों ने पारंपरिक रूप से इन उद्देश्यों के लिए अपने पशुओं का उपयोग किया है।

अत: हमें केवल इस तरह की प्रथाओं की पहचान करने और उन्हें विभिन्न समुदायों के लिए परिमार्जित करने की आवश्यकता है।” 2018 की रिपोर्ट में कहा गया है कि 21 राज्य वर्तमान में अपनी ड्रॉट शक्ति का कम उपयोग कर रहे हैं लेकिन अगर नवाचारों को जमीन पर लोकप्रिय बनाया जाता है तो इसे पलटा जा सकता है।

पिछले चार वर्षों में एआईसीआरपी ने विभिन्न कृषि प्रक्रियाओं में पशु ऊर्जा का उपयोग करने के लिए करीब 22,000 किसानों को प्रशिक्षित किया है। कृषि उपकरणों का निर्माण करने वाले स्थानीय कारीगरों के बीच कौशल विकास की कमी एक अन्य समस्या है।

दीन कहते हैं, “स्थानीय कारीगरों को नई खोजों के लिए आर्थिक प्रोत्साहन या प्रशिक्षण नहीं दिया गया है।” उपकरणों में स्थानीयकृत नवाचार, उपलब्ध पशु विविधता के अनुरूप और आकार को भी केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। राव कहते हैं, “भू स्वामित्व के खंडित होने के साथ प्रमुख चुनौती यह है कि सीमित भूमि के साथ उत्पादकता कैसे बढ़ाई जाए। यह वह जगह है, जहां बैल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। किसान धीरे-धीरे इसे महसूस कर रहे हैं।